Armando G. Tejeda, corresponsal

19 de noviembre de 2025 23:47

Madrid. El 20 de noviembre de 1975, el entonces presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, anunció con la voz temblorosa: “españoles, Franco ha muerto”.

Tenía 83 años y el deceso ocurrió en el madrileño hospital de La Paz, después de una lenta agonía y tras haber detentado el poder desde 1939, cuando finalizó la cruenta Guerra Civil que él mismo incentivó desde su alzamiento militar, y que derivó en uno de los regímenes fascistas más represores de la Europa del siglo XX.

Al día de hoy, con medio siglo de distancia, todavía hay miles de fosas comunes sin exhumar -más de cuatro mil 500- pero también preocupa que una parte de la juventud, más de 20 por ciento según las últimas encuestas, ven con simpatía a ese régimen totalitario que obligó al exilio a decenas de miles y ejecutó y torturó a otros tantos.

La noticia de su muerte fue recibida por una buena parte de la sociedad con alegría y júbilo. Otros muchos recibieron con tristeza y pesar la confirmación de la muerte de quien había sido su líder y guía durante 40 años, pero sobre todo por los cambios inminentes que vendrían: la transición a la democracia, un periodo de apertura de libertades y la posibilidad de la vuelta y el reconocimiento de los exiliados y de los perseguidos políticos.

Franco designó en vida a quien sería su sucesor como jefe del Estado, el rey Juan Carlos I y garantizó con ello la sobrevivencia de la monarquía.

Su fallecimiento abrió paso a una transición democrática compleja que derivó en el actual sistema de monarquía parlamentaria, y desde entonces ha habido hasta siete presidentes del gobierno, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, y dos reyes, Juan Carlos I y su sucesor después de su abdicación tras una serie de escándalos de corrupción, Felipe VI.

A pesar de su herencia de muerte, destrucción y odio, el régimen de Franco todavía tiene defensores, como algunos grupos políticos marginales, como Falange Española, pero también hay un alto porcentaje de jóvenes que ven con buenos ojos esa dictadura.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), para más de 21 por ciento de la población española, los años de franquismo fueron “buenos” o “muy buenos”, entre ellos jóvenes de entre 18 y 24 años.

Más de 17 por ciento de los jóvenes cree que la democracia actual es peor que la dictadura franquista. Una de esas jóvenes es Isabel Peralta, de 27 años y que lidera del grupo de extrema derecha Núcleo Nacional, que, por ejemplo, organiza actos de homenaje a la División Azul, la unidad militar que luchó con las tropas de Adolfo Hitler.

En una entrevista con el portal El Independiente señaló: “hay que mirarlo objetivamente, porque no se le puede culpar de que hubiese matado a no sé cuántos o a no sé cuántos miles en las cunetas y que esto sea la única versión que se pueda aceptar sobre Franco. A Franco lo considero un político bueno, muy bueno”.

Plan de gobierno

Precisamente para contrarrestar esta desinformación en los más jóvenes, a través del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se llevaron a cabo una serie de actividades, ya que, según explicó “lo peligroso es adoctrinar en totalitarismo. Queremos invitar a la reflexión serena y contrastada de lo que significa vivir en democracia y lo que ha significado vivir en dictadura, sobre todo entre aquellos que no conocieron las cuatro décadas de dictadura franquista y la ausencia de libertades”.

Una de las deudas pendientes de la democracia española tras la muerte de Franco es, sin duda, la persistencia de las fosas comunes en todo el país, donde se calcula todavía hay los restos de decenas de miles de personas ejecutadas y asesinadas por el régimen.

Se calcula que en España llegó a haber cerca de seis mil fosas, pero hasta la fecha solo mil 500 han sido exhumadas.

Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, explicó que en los últimos 25 años su organización ha logrado rescatar los cuerpos de “mil 700 hombres y mujeres asesinados por la dictadura”. Pero aún quedan muchos enterrados bajo el olvido. Y a 50 años de la muerte del dictador.

Dinamarca: Partido Socialdemócrata pierde alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder

La candidata del Partido de la Izquierda Verde, Sisse Marie Welling (centro), será la nueva alcaldesa de Copenhague tras vencer a la socialdemócrata Pernille Rosenkrantz-Theil.

Foto Afp Foto autor

Europa Press

19 de noviembre de 2025 21:54

Madrid. El Partido Socialdemócrata de Dinamarca, liderado por la primera ministra Mette Frederiksen, sufrió una aplastante derrota electoral en las elecciones municipales al perder la alcaldía de Copenhague, lo que pone fin a sus más de 100 años en el poder.

La histórica derrota de su candidata, Pernille Rosenkrantz-Theil, empañó unas elecciones en las que los socialdemócratas, lastrados por el descontento popular, lograron retener el voto en otras dos importantes ciudades del país, Aalborg y Aarhus, si bien han perdido terreno en 87 de los 98 municipios del país.

En concreto, el partido de Frederiksen solo logró obtener 23.2 por ciento de los votos a nivel nacional, cinco puntos porcentuales menos que en las elecciones de 2021. Los socialdemócratas han perdido apoyo en municipios como Frederikshavn o Gladsaxe, según recogen medios daneses.

Hambruna afecta a casi 41 millones de personas en América Latina

Un estudio regional conjunto de varias agencias de la ONU indicó que 74 por ciento de los países latinoamericanos y caribeños enfrentan una alta exposición a eventos climáticos extremos que erosionan la productividad agrícola y dificultan las cadenas de suministro.

Foto: Ap Foto autor

la redacción

19 de noviembre de 2025 15:12

Los fenómenos climáticos y las tensiones económicas aumentan la precariedad alimentaria de millones de personas en América Latina, alertó el nuevo informe de la agencia alimentaria de la Organización de Naciones Unidas en su página web.

El mundo entrará en uno de los años más críticos en materia de seguridad alimentaria, advirtió este miércoles el Programa Mundial de Alimentos (PMA), alertando de que en 2026 más de 318 millones de personas enfrentarán niveles de hambre de crisis o peores, más del doble de lo registrado en 2019.

En su nuevo informe sobre el panorama alimentario, el PMA señala que pese a la gran cantidad de personas que precisan ayuda, la disminución del financiamiento a su trabajo humanitario solo le permitirá asistir a 110 millones de los hambrientos más vulnerables, cerca de un tercio del total que necesitará apoyo urgente.

El documento destaca que en América Latina y el Caribe, los efectos combinados de fenómenos climáticos como huracanes, sequías prolongadas, inundaciones extremas aunados a las tensiones económicas, han aumentado la vulnerabilidad de millones de personas.

Un estudio regional conjunto de varias agencias de la ONU indicó que 74 por ciento de los países latinoamericanos y caribeños enfrentan una alta exposición a eventos climáticos extremos que erosionan la productividad agrícola y dificultan las cadenas de suministro. El PMA señaló que en la región hay 40.8 millones de personas que sufren hambre.

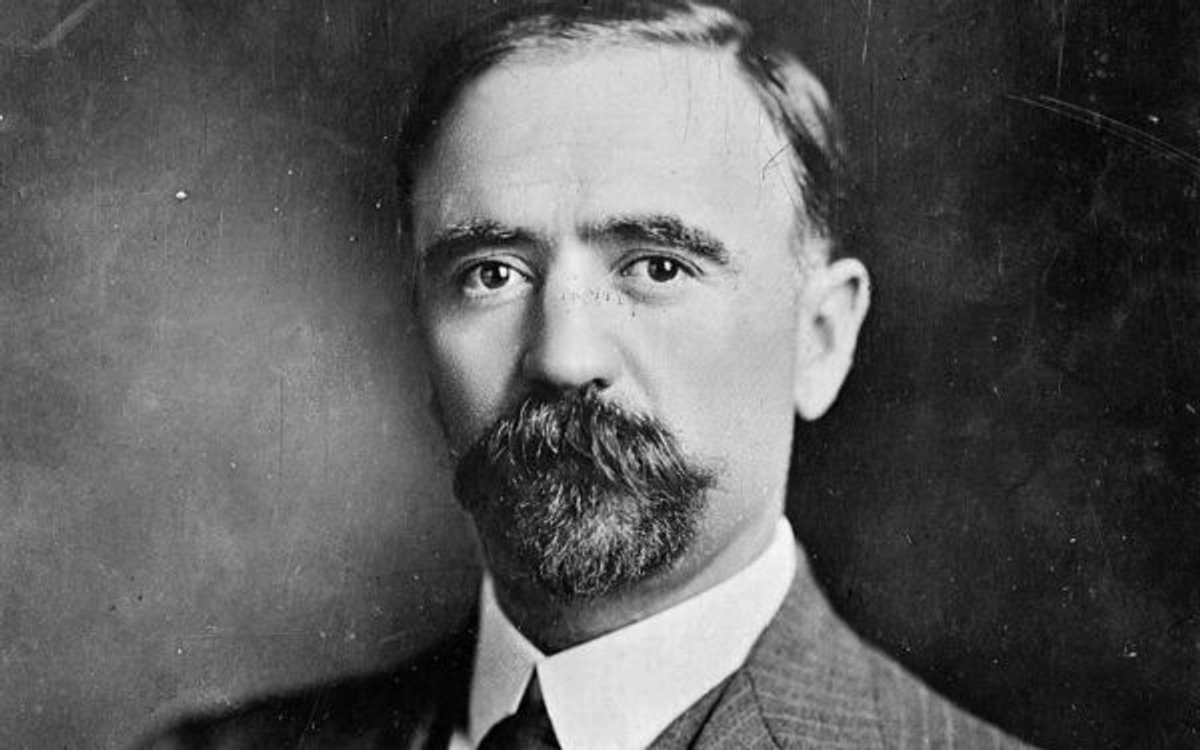

Madero: ¿reforma o revolución?

Foto tomada de la página web parras.gob.mx Foto autor

Felipe Ávila*

20 de noviembre de 2025 00:03

El gobierno de Francisco I. Madero, que se inició el 6 de noviembre de 1911, se enfrentó a la disyuntiva que se presenta en todas las revoluciones sociales: ¿hasta dónde debía llegar la revolución?

¿Qué tan profundos debían ser los cambios económicos, políticos, sociales, culturales? ¿Se debía acabar con la propiedad privada, expropiar a los terratenientes, comerciantes, empresarios y financieros y socializar los medios de producción, como proponían los marxistas europeos desde 60 años antes? ¿El Estado debía ser el ejecutor de esa expropiación, repartir la tierra a los campesinos y organizar la producción y distribución de los bienes centralmente? ¿Se debía juzgar y ejecutar a los signos más oprobiosos de la dominación porfirista, a los jefes políticos, capataces de haciendas y de fábricas, a hacendados despóticos y jefes del ejército represor? ¿O, por el contrario, los cambios debían ser más moderados, limando desde el Estado la desigualdad social, elevando los salarios, dotando de tierra a los campesinos sin alterar radicalmente el sistema de propiedad, haciendo respetar el estado de derecho y garantizando las libertades?

¿Se podían hacer cambios en favor de los sectores más desprotegidos mediante leyes justas, buen gobierno, tribunales efectivos y respeto irrestricto al voto? ¿La democracia, traducida en buenos gobiernos y leyes era suficiente para mejorar las condiciones de miseria, marginación, analfabetismo, enfermedades, falta de servicios básicos y explotación en que vivían la mayoría de las familias rurales y urbanas durante el porfiriato? ¿Y esta etapa de una revolución política burguesa, en el lenguaje de esa época, era una etapa necesaria que se debía impulsar para, posteriormente, radicalizarla y empujar hacia una revolución socialista?

Una discusión similar se llevó a cabo en la Revolución Francesa entre jacobinos y girondinos y tendría lugar pocos años más tarde en la Revolución Rusa en la polémica y enfrentamiento entre bolcheviques y mencheviques.

Pero esa discusión, central en esas dos revoluciones europeas y en la Primera Internacional Comunista, en la Segunda Internacional y dentro del movimiento obrero alemán y francés, no podía darse en el México de 1911. Más allá de que el desarrollo de la gran industria nacional era muy incipiente, la mayor diferencia era el nivel de organización y la experiencia del movimiento obrero europeo y de los partidos socialdemócratas. Desde la publicación del Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels y la organización de la Primera Internacional, la discusión sobre el desarrollo del capitalismo, el papel de la clase obrera y del campesinado, la participación en las elecciones de los partidos socialdemocrátas y el programa revolucionario que debían impulsar, así como sus estrategias y tácticas de alianzas y la posición que debían asumir ante las guerras imperialistas que comenzaban a proliferar, habían producido una amplia discusión en sus organizaciones, en sus diarios y revistas y en muchos libros escritos por los principales exponentes de las distintas doctrinas revolucionarias, desde los fundadores Marx y Engels y su continuadores en la socialdemocracia europea como Kautstky, Liebnecht, Rosa Luxemburgo, así como en los análisis producidos por los anarquistas, socialistas europeos, populistas rusos y por los marxistas rusos como Pléjanov, Lenin y Trotsky.

Esa organización sindical y partidaria no existía en México.

El comunismo era prácticamente desconocido y no había permeado en las organizaciones obreras.

La dictadura porfirista no había permitido la organización sindical y las huelgas eran un recurso extremo que en muchas ocasiones terminaron con una brutal represión. El pensamiento anarquista había logrado una mayor inserción en pequeños grupos políticos, el más importante de los cuales, el Partido Liberal Mexicano, había tenido que emigrar a Estados Unidos ante la represión porfirista, lo que limitó notablemente su influencia dentro de la clase obrera.

Esos liberales radicales fueron la vanguardia mejor organizada y combativa en la primera década del siglo XX, pero hicieron un mal diagnóstico en 1906-1908, cuando organizaron varias rebeliones en puntos fronterizos con Estados Unidos pensando que existían condiciones para que una revuelta desencadenara una rebelión nacional contra la dictadura porfirista.

En el mundo del trabajo, todavía en 1911, la ideología predominante era el mutualismo, con una influencia creciente de la doctrina social de la Iglesia católica en varias de las organizaciones obreras más importantes de la época.

En los hechos, la oposición más efectiva no sólo en denunciar al régimen porfirista como represor y autoritario, sino la injusticia del sistema social, fue la de los editores, periodistas y caricaturistas de diarios liberales radicales como El hijo del Ahuizote, Regeneración y El Colmillo Público.

Madero era un liberal, demócrata convencido y partidario de la libertad, la justicia y la mejora en las condiciones de vida de las clases populares mediante reformas y a través de las instituciones. Además, creía que era posible una conciliación entre las clases. Esa fue la decisión que tomó en los Acuerdos de Ciudad Juárez en mayo de 1911, cuando negoció con el gobierno de Porfirio Díaz un gobierno de transición y aceptó cogobernar con el ejército porfirista, mantener las instituciones y desarmar al ejército revolucionario. Creía que, una vez en el gobierno, podría impulsar reformas sociales en favor de campesinos, obreros y sectores populares, respetando la propiedad privada y las ganancias legítimas de la clase empresarial, moderando los excesos y convenciendo a las clases dominantes de que podían satisfacer las demandas salariales y laborales de los trabajadores, crear la pequeña propiedad en el campo y consolidar la democracia en el país.

Su gobierno estuvo empeñado en lograrlo.

*Director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México