Shock and Awe. En una entrevista concedida al periódico El País, Harlan K. Ullman afirmó que el libro Impacto y pavor (1996) buscaba, mediante el uso de todo el poder físico y síquico que el enemigo se sintiera tan vulnerable e intimidado por la capacidad estadunidense que desestimara cualquier resistencia. Sus objetivos son la voluntad, percepción y comportamiento del adversario.

Naomi Klein. La doctrina del shock es un libro de 2007 de la autora y activista social canadiense, en el cual argumenta que el neoliberalismo ha cobrado relevancia gracias a una estrategia deliberada que denomina capitalismo del desastre, donde los actores políticos explotan el caos de los desastres naturales, las guerras y otras crisis para impulsar políticas impopulares.

Por su parte, Trump usa amenazas creíbles –que lo son porque su comportamiento y acción política confirma sus propósitos– para generar miedo y paralizar al oponente. Las narrativas están siempre bien estructuradas y se deslizan deliberadamente hacia símbolos que expresan eventos históricos traumáticos.

Munich. Tanto el discurso del vicepresidente Vance en Munich, como todo los actos y narrativas alrededor de Ucrania y la cercanía de Trump con Putin, sugerían analogías, sea con el pacto Ribbentrop-Molotov de los treinta, con el cual se le arrebata a Checoeslovaquia la región del Sudetes; sea más ampliamente con los acuerdos de Yalta, donde Estados Unidos y la Unión Soviética se dividieron los territorios europeos.

Polk. Desde su discurso de toma de posesión Trump usó un término inequívoco para los mexicanos y muchos otras naciones: destino manifiesto. Aparece por primera vez en el artículo Anexión del periodista John O’Sullivan, publicado en julio-agosto de 1845. En él se decía: El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. El presidente James Polk primero aprobó la anexión de Texas y luego con un conjunto de provocaciones bajo una cruzada del destino manifiesto, creó el clima propicio para declarar la guerra contra México.

¿Y el cambio de nombre de Golfo de México por Golfo de América, es una simple broma de un individuo senil? ¿Y las incursiones aéreas de las fuerzas aéreas estadunidenses? ¿Y las acusaciones de que gobierno mexicano está infiltrado o en contubernio con los cárteles criminales? ¡Claro que no!

Trump es un episodio. En las páginas del Financial Times se llevó a cabo recientemente por medio de dos sendos artículos publicados separadamente, un excelente debate sobre Trump. Joseph Nye uno de los mayores exponentes de la política exterior de Estados Unidos en el siglo XX y creador de concepto de poder blando, en 1990, para caracterizar la manera como algunos países ejercen influencia sobre otros sin recurrir directamente a las fuerzas armadas, considera que el nacionalismo nativista de Trump no tendrá éxito y concluye que el poder blando tendrá muchos problemas en los siguientes cuatro años. Desde luego su visión es histórica, pero ve el fenómeno Trump como un episodio que concluirá en cuatro años.

Trump, expresión de una tendencia profunda. Para Adam Tooze, un excelente economista de origen británico, entender el fenomeno Trump requiere una revision histórica de cómo llegamos a este punto, y qué significa. Para él, Trump no es sólo un shock, sino indicativo de una tendencia más profunda y a largo plazo. Es enfático en señalar que la coalición que sustentó la globalización estadunidense en su variante liberal ya colapsó y eso no comenzó ni cuando ganó Trump por primera vez.

Me identificó con esta visión. Desde hace dos años vengo insistiendo que Trump es una amenaza existencial para México.

¿Y sí tomamos en serio las amenazas de invasión estadunidense? Quiero empezar por reflexionar algunos aspectos relevantes de la guerra de intervención de Estados Unidos contra México de 1846-1848.

Mahmoud Khalil, Trump y el legado de Joe Biden

Foto autor

Maciek Wisniewski

15 de marzo de 2025 00:02

La detención el pasado 8 de marzo y la posible deportación de Mahmoud Khalil −un estudiante palestino de la Universidad de Columbia y uno de los líderes de las protestas estudiantiles contra la guerra y el genocidio en Gaza en el campus durante el último año−, por orden de la administración de Donald Trump, como bien han señalado varios comentaristas (t.ly/2A8HM), es el ataque más grave a la Primera Enmienda por parte de cualquier presidente estadunidense en años.

Khalil −nacido en seno de una familia de refugiados palestinos en Siria, casado con una estadunidense y que, después de haber trabajado para el gobierno británico, emigró a Estados Unidos en 2022, completó su tesis de maestría en Políticas Internacionales y Públicas y estaba por graduarse en un par de meses−, es un residente legal permanente en Estados Unidos, habiente de una green card, que, según los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), “le ha sido revocada por su activismo”. Si bien los green card pueden ser revocadas −si su titular comete ciertos delitos como por ejemplo “apoyar materialmente a una organización terrorista” (en este caso Hamas) lo que parece estar insinuando la administración trumpista, sin haber presentado no obstante ninguna prueba ni acusación oficial al respecto−, pero no por el presidente ni su secretario de Estado sino por el juez de inmigración y menos por tener opiniones o participar en protestas (derechos protegidos por la Constitución) que no son de agrado de la administración en turno (t.ly/H3Umm).

La principal base legal usada para detener y poner al proceso al activista es una disposición legal raramente utilizada −aplicada por ejemplo en 1995 a Mario Ruiz Massieu (t.ly/EqXPs) y declarada anticonstitucional por una jueza, hermana de… Trump (t.ly/Tmj1I)−, y promulgada principalmente para atacar a los sobrevivientes judíos del Holocausto del Europa del Este que llegaban a Estados Unidos en los 40/50 y eran sospechosos de ser agentes soviéticos y “amenazas a los intereses de la política exterior estadunidense” (t.ly/1Zo0Y). Si bien esto refleja perfectamente el espíritu del “neomacartismo” trumpista obsesionado por los “enemigos internos” −como bien lo ha señalado el destacado sociólogo Richard Sennett (t.ly/8iEVL)−, el clima político que abrió la puerta al arresto y la violación de los derechos de Khalil, es el legado de su predecesor.

Ha sido la administración de Joe Biden y todo el establishment demócrata, que creó las condiciones que ahora Trump aprovecha para su “cruzada expulsora” en contra de los “subversivos”, sean migrantes o ciudadanos plenos. Han sido ellos que desde los inicios han demonizado y tratado de criminalizar a los manifestantes en contra del genocidio en Gaza como “extremistas antisemitas”. Han sido ellos −los políticos liberales− que reprimieron violentamente los campamentos propalestinos en los campus, no solo en Columbia, sino también en otras universidades. Y así, su sofocación de la disidencia y sus ataques a la libertad de expresión ayer, fruto de su apoyo incondicional a Israel, los hace cómplices de la represión de hoy.

Resulta que, más allá de todas las pretensiones, ambas administraciones, también en este rubro, no han sido tan diferentes (t.ly/WHCCZ). Cuando a finales de 2023 la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, comparó los manifestantes, que pedían el alto al genocidio en Gaza y la implementación inmediata del cese al fuego, muchos de ellos judíos estadunidenses, a los… “neonazis de Charlottesville” (sic) −a los que Trump defendió (in)famosamente después de una marcha violenta en 2017−, a fin de justificar la brutal violencia policiaca en su contra, emulaba igual la misma demonización a la que Trump sujetó en otro momento a los activistas de #BlackLivesMatter volcando todo el aparato represivo del Estado en su contra.

Este clima político bidenista era igualmente reminiscente de la represión de las manifestaciones en contra de la guerra en Vietnam que llegó a su punto máximo bajo la administración de Nixon, pero que fue iniciada por sus predecesores Demócratas. En 1970, antes de mandar la Guardia Nacional a suprimir la protesta en la Universidad de Kent, el gobernador de Ohio (t.ly/3dtK4) comparó a los manifestantes con “las camisas pardas nazis”. Si los estudiantes eran “nazis” −tal como según la administración de Biden lo eran los manifestantes propalestinos−, entonces era justificado usar todo el tipo de fuerza en su contra: el saldo de la represión en Ohio han sido 4 muertos, varios heridos y un estudiante paralizado de por vida (t.ly/ZlI_q). En usar “todas las previsiones de la ley”, incluidas las oscuras disposiciones de las que hoy se trata de hacer Trump en contra de Khalil −“solo la primera de las cabecillas del activismo universitario ‘anti-americano’ en los campus en caer”, según el presidente− este sigue simplemente los pasos de sus predecesores, cuyo mutismo hoy, al igual que el de la Universidad de Columbia que el año pasado llamó a la policía para brutalizar a sus propios estudiantes, no es sorprendente.

El mundo en el que los saludos nazis son “normales” −e incluso blanqueados por el propio Israel y sus agencias como la Liga Antidifamación (ADL) (t.ly/gpRe7), la misma que acaba de celebrar el arresto de Mahmoud Khalil por el “peligro” que este representa (t.ly/ymzBH)−, y el gobierno y las universidades sofocan la libre expresión y el libre pensamiento mientras las sandías son “antisemitas” y todo el activismo propalestino es perseguido y criminalizado, es un mundo particular trumpista, pero uno para el que, primero habilitando el genocidio en Gaza y luego tratando de sofocar sus críticas en casa, sentó las bases Joe Biden.

UNAM: ¡Jóvenes fascistas!

Foto

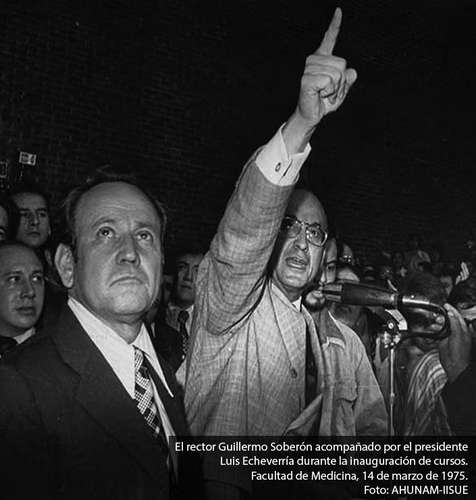

El 14 de marzo de 1975 Luis Echeverría, entonces presidente de la República, acudió a las instalaciones de la UNAM para presidir la ceremonia de inicio de cursos, la cual resultaría altamente riesgosa, pues el encuentro estuvo a punto de convertirse en una crisis mayúscula. El mandatario fue alcanzado por una certera pedrada que, al tiempo de provocarle una herida en la frente, frustraba sus desmedidas expectativas por acercarse a una juventud que seguía reclamando la represión gubernamental de 1968 y 1971: ¡2 de octubre y 10 de junio no se olvidan!

Echeverría había sido secretario de Gobernación en el periodo de Díaz Ordaz y, desde esa posición, concentraba una serie de atribuciones –formales y de facto– que contribuyeron de manera inequívoca a la masacre estudiantil del 68. A su vez, como presidente de la República en 1971, Echeverría experimentó con formas de control que derivaron en una nueva represión ha-cia las expresiones estudiantiles de resistencia. Siguiendo las estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Tlatelolco habían sido masacrados al menos 350 estudiantes, mientras en 1971 fueron asesinados alrededor de 120.

La década de los años 70, marcada por estos hechos ominosos, también expresaría una nueva forma de hacer política. Echeverría impulsaba una doble propuesta de apertura democrática y desarrollo compartido que constituían el eje discursivo de su gestión. Durante dicha gestión, la política educativa alcanzaría una gran presencia merced al enorme gasto social y a una estrategia que apelaba a la importancia nacional de la educación.

La voluntad oficial para atender el campo educativo superior, incluido el nivel medio, resultaría espectacular y pronto sus efectos se verían reflejados con la creación de nuevas instituciones –el Colegio de Ciencias y Humanidades, las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales y el Sistema de Universidad Abierta en la UNAM, así como el Colegio de Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana, en el ámbito nacional– y una táctica que analistas han caracterizado como de cooptación y control de los sectores intelectual y estudiantil.

Así, la educación superior alcanzaría una presencia impensable unos años antes. En ese contexto, el contradictorio personaje, que fundaba instituciones y a la vez reprimía al estudiantado, buscaría acercarse a la UNAM con el propósito explícito de inaugurar sus cursos y, sobre todo, de congraciarse con su comunidad.

Echeverría iniciaba su discurso agradeciendo una pretendida invitación de los universitarios. Lo cierto es que se trataba de una auto invitación, pues el entonces rector, Guillermo Soberón, afirmaría años después que los funcionarios cercanos al presidente le decían: “¿Cuándo vas a invitar al presidente a la UNAM, Guillermo? Me desentendía del tema, simulaba indiferencia. Es que el ambiente en la UNAM era muy adverso al presidente Echeverría. Y se sabía. ¡Pero él lo pidió! Yo advertí sobre el riesgo…” (bit.ly/41UpIuG)

El ambiente universitario resultó tal como cabría imaginarse: muy poco receptivo y absolutamente irreverente ante la figura presidencial. Las imágenes (bit.ly/4bA2AGy) dan testimonio de un Echeverría exaltado y reaccionando ante los gritos de un auditorio que tenía frente a sí al personaje más visible de la represión hacia el estudiantado. Así, el discurso del presidente se volvía peligrosamente provocador: “¡así gritaban las juventudes de Mussolini y Hitler!, ¡escuchen jóvenes manipulados por la CIA!, ¡jóvenes profascistas!, ¡jóvenes del coro fácil! El estudiantado, por su parte, incrementaba su inconformidad y malestar ante las arengas del presidente. Un escenario volátil, permanentemente en el filo de la navaja.

La década de los 70, pródiga para la educación superior y, de manera paradójica, plena de tensiones y de formas represivas –algunas veces sutiles y otras abiertamente violentas– dejaron una profunda huella en las instituciones nacionales. La expresión de fuerzas políticas como el Partido Comunista, de movimientos sociales y sindicales, así como de múltiples reivindicaciones universitarias detonaron un nuevo México, que daría cabida a sectores cada vez más conscientes de su papel social. Hace 50 años, los jóvenes no solamente se encontraban muy lejos del fascismo: habían sabido resistir la insolencia de un personaje que representaba al México del pasado.

* Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM